让开发过程更自然地与 AI 融合,从代码编辑、调试到命令行操作,逐步打通人机协作的边界。

就在 1024 程序员节那天,月之暗面的 Kimi 团队也加入了这场「AI 工具整合」的竞争。

他们发布了 Kimi CLI:一款将 Bash Shell、AI 助手和 IDE 功能融合在一起的命令行工具。

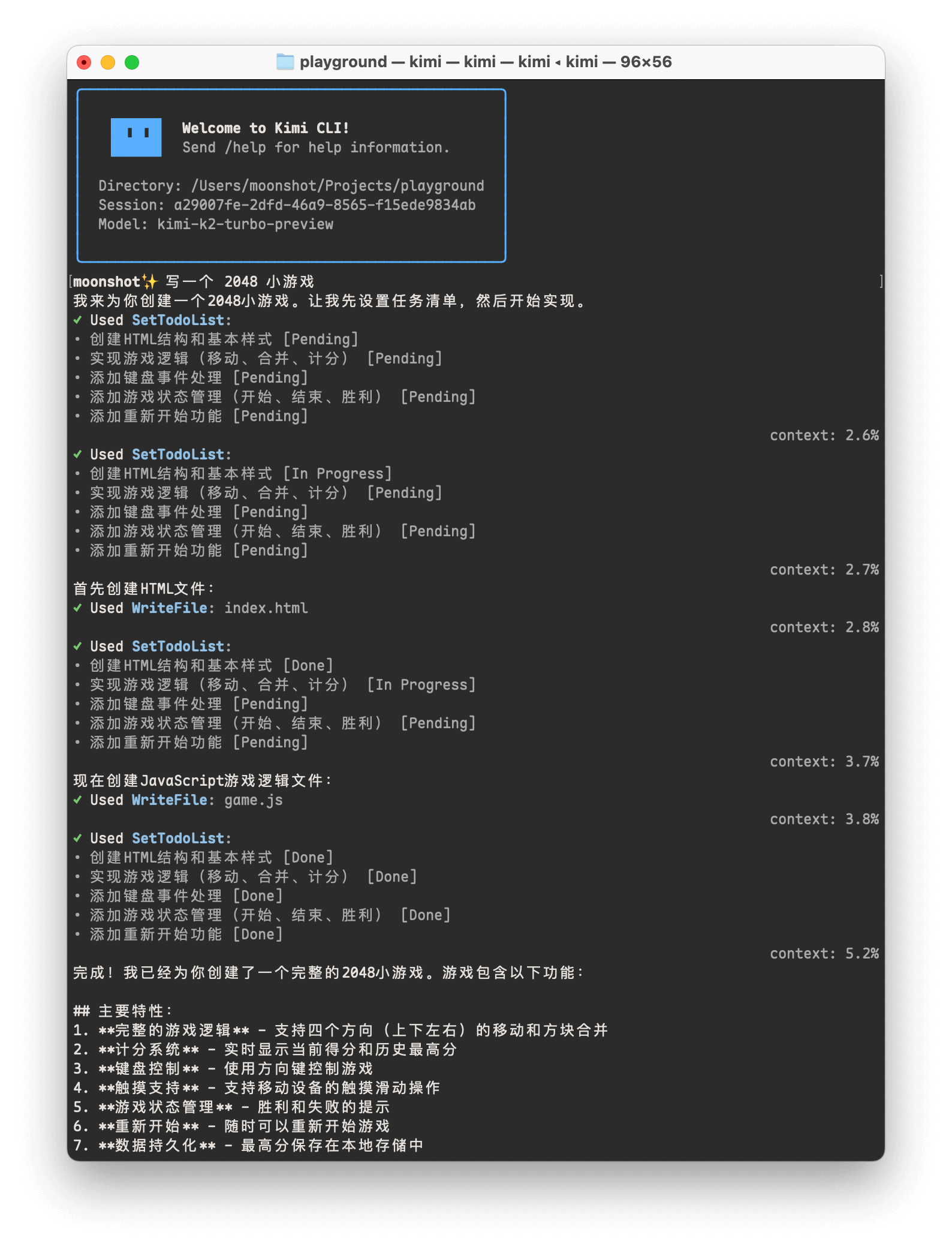

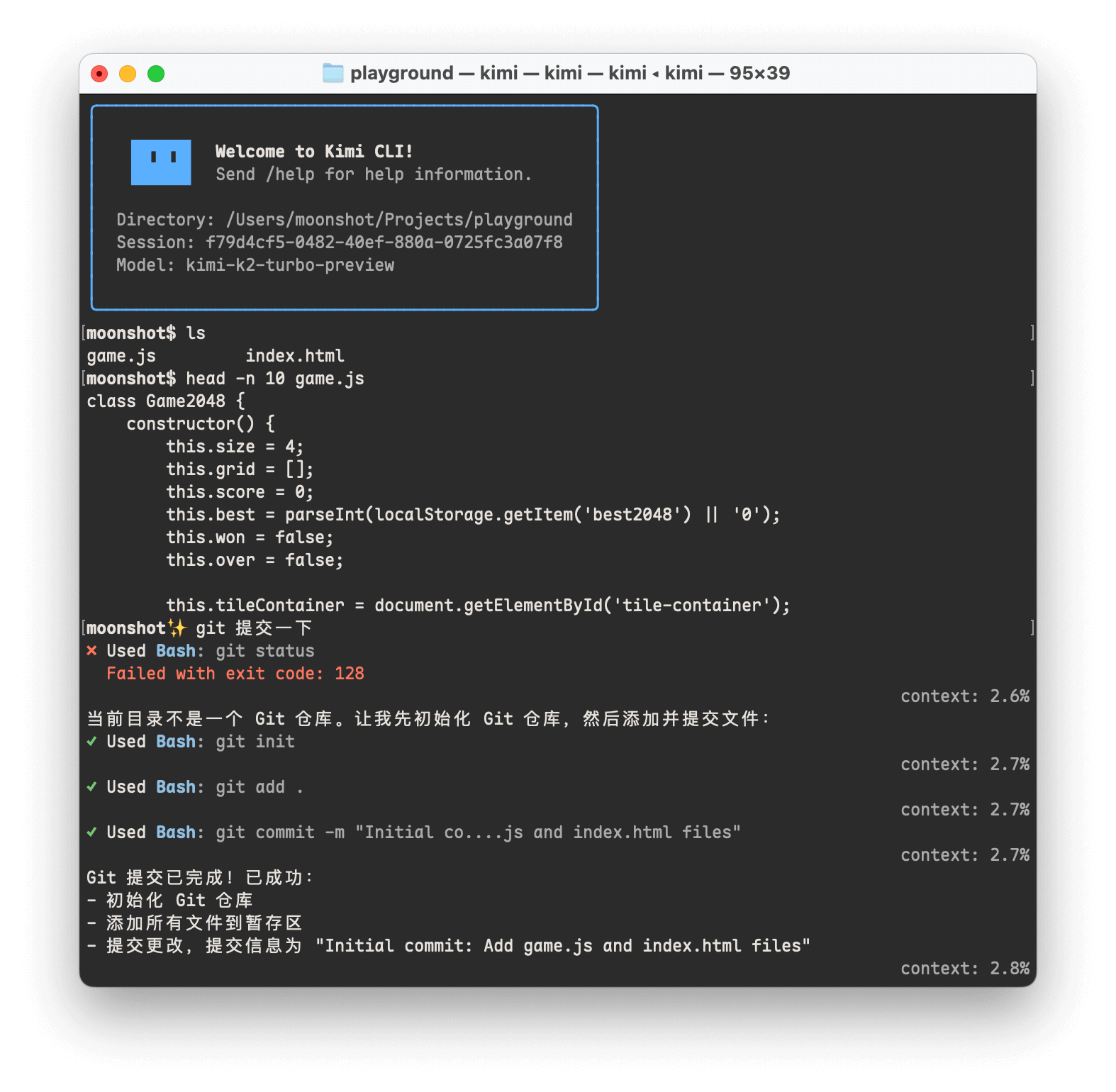

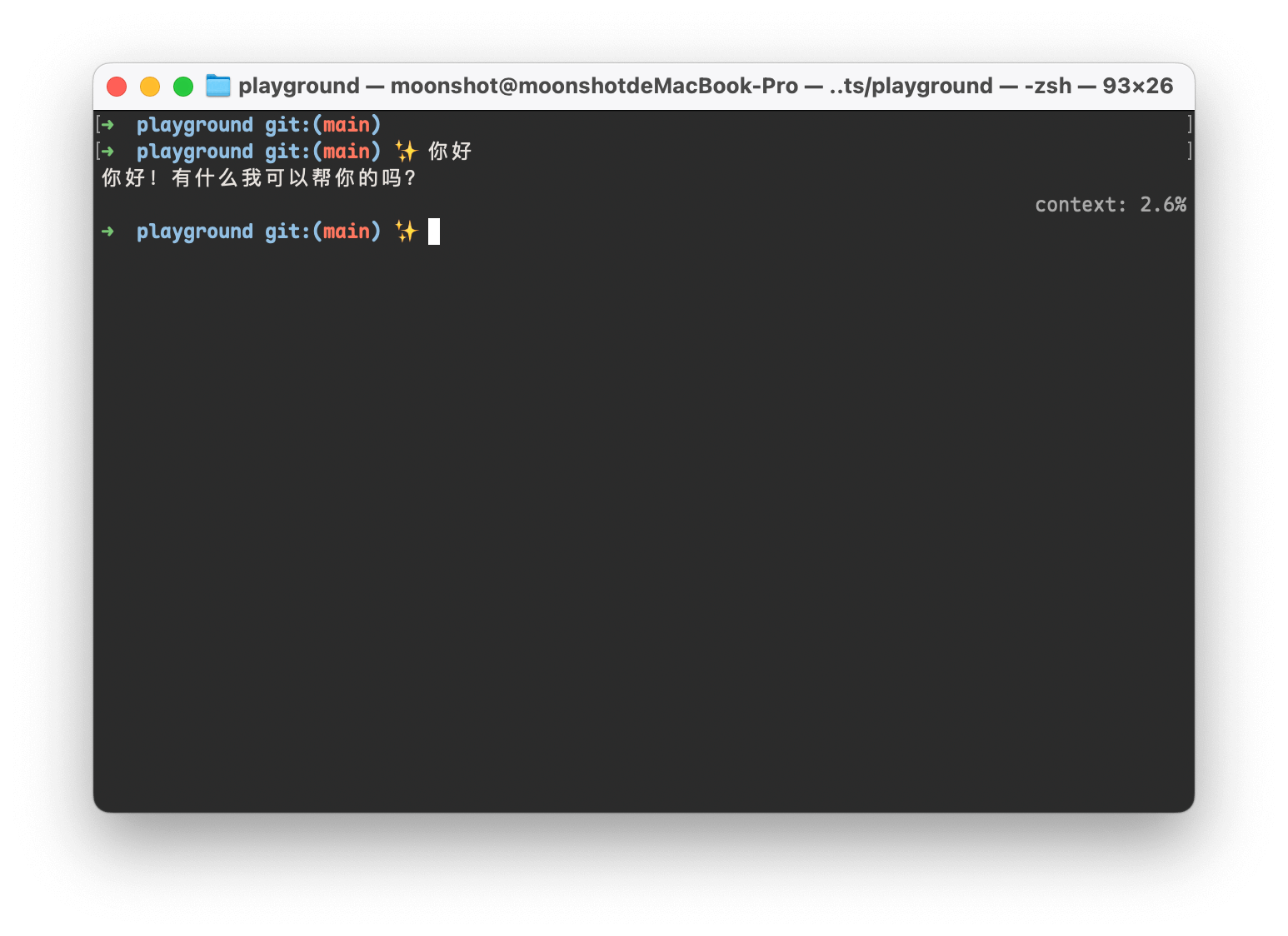

简单来说,它让你的终端不仅能跑命令,还能写代码、调试、和 AI 实时对话。更像是一个能“听懂开发者意图”的新型工作环境。

Kimi CLI 是什么?

Kimi CLI 的核心理念是「一体化的开发体验」。

传统命令行更多是执行命令,而 Kimi CLI 的思路是:让命令行变成一个有智能反馈的协作界面。

它整合了三个核心角色:

-

Bash Shell:传统命令执行环境。

-

AI 助手:内置 Kimi 模型,可用于代码生成、调试和解释。

-

IDE 能力:支持 ACP/MCP 协议,可与编辑器(如 Zed)深度联动。

这样的设计,使得你在一个终端窗口中就能完成:

执行命令 → 代码修改 → 调试问题 → 生成脚本 → AI 解释逻辑。

从体验上来说,这种模式在日常开发、自动化任务编写或调试流程中,显著减少了工具切换的时间成本。

和主流CLI 的对比

为了更好地理解它的定位,我们可以看看目前市面上主要的 AI CLI 工具:

国外主流 AI CLI 工具

| 工具名称 | 所属公司/社区 | 是否开源 | 支持模型/特点 |

|---|---|---|---|

| Claude Code | Anthropic | ❌ | Claude 系列模型,项目级代码操作能力强 |

| Gemini CLI | ✅ | Gemini 1.5 Pro,支持多模态、联网、图文等 | |

| Codex CLI | OpenAI | ✅ | GPT-4 系列,支持命令生成与代码补全 |

| Ollama | Ollama 社区 | ✅ | 本地运行 LLaMA、Mistral、CodeLlama 等模型 |

| Shell GPT | 社区(TheR1D) | ✅ | 基于 OpenAI 模型,专注 Shell 命令生成 |

| llm | Simon Willison | ✅ | 多模型支持,插件丰富,适合构建本地 AI 工具 |

| Continue CLI | Continue.dev | ✅ | 多模型支持,可与 IDE 集成,适合开发辅助 |

| Aider | 社区 | ✅ | Git diff 驱动,适合代码修改与重构 |

| OpenHands | 社区 | ✅ | 自托管 Agent,支持文件/终端/浏览器操作 |

国产 AI CLI 工具

| 工具名称 | 所属公司 | 是否开源 | 特点与优势 |

|---|---|---|---|

| Qwen Code CLI | 阿里巴巴 | ✅ | 基于通义千问模型,中文支持好,适合本地化开发场景 |

| CodeBuddy CLI | 腾讯 | ❌ | 支持微信小程序开发,混元 + DeepSeek 双模型驱动 |

| iFlow CLI | 心流(国产) | ❌ | 面向中文开发者的 AI CLI 工具,支持多模型接入 |

| Kimi CLI | 月之暗面 | ✅ | 基于 Kimi 模型,支持代码生成与调试 |

在国产 CLI 工具中,阿里的 Qwen Code CLI、腾讯的 CodeBuddy CLI、心流的 iFlow CLI 也都在尝试类似方向。

但 Kimi CLI 的差异点在于:

-

中英文场景兼容度高(基于 Kimi 模型)

-

终端交互体验自然流畅

-

支持编辑器深度集成(ACP/MCP)

整体来看,它更偏向打造「AI 化终端环境」而非单点功能。

功能亮点

一体化开发环境

bash + AI + IDE,三位一体!不再需要在命令行和 AI 工具之间切换。输入命令、写代码、调试问题都能在一个窗口中完成。

一键模式切换

通过快捷键即可在 Shell 模式和 AI 模式之间切换,命令与自然语言交互无缝衔接。

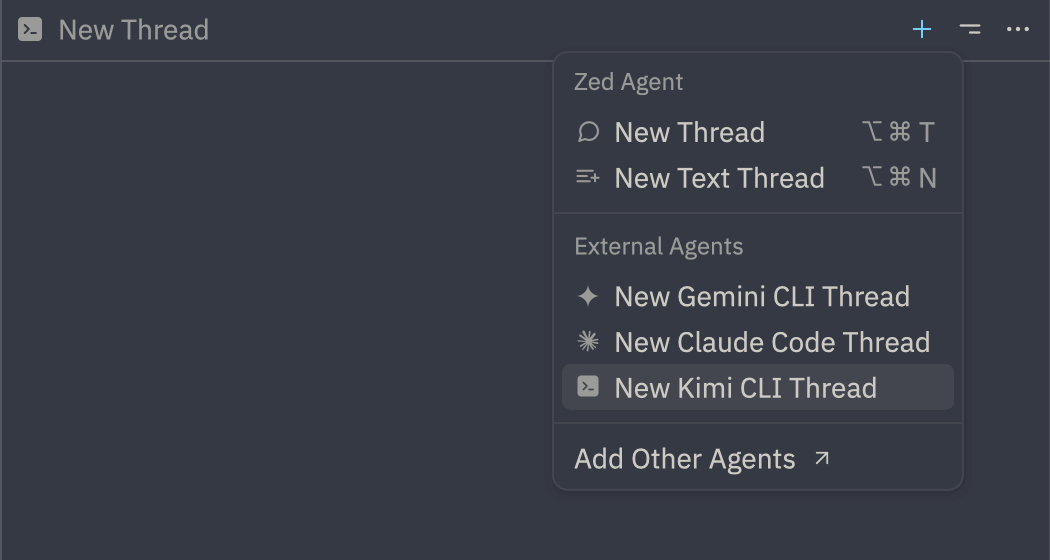

编辑器深度联动

兼容 ACP 协议,可直接作为 Zed 编辑器的 AI 后端使用;

也支持 MCP 协议,可接入如 Chrome DevTools、Context7 等工具,实现更丰富的自动化操作。

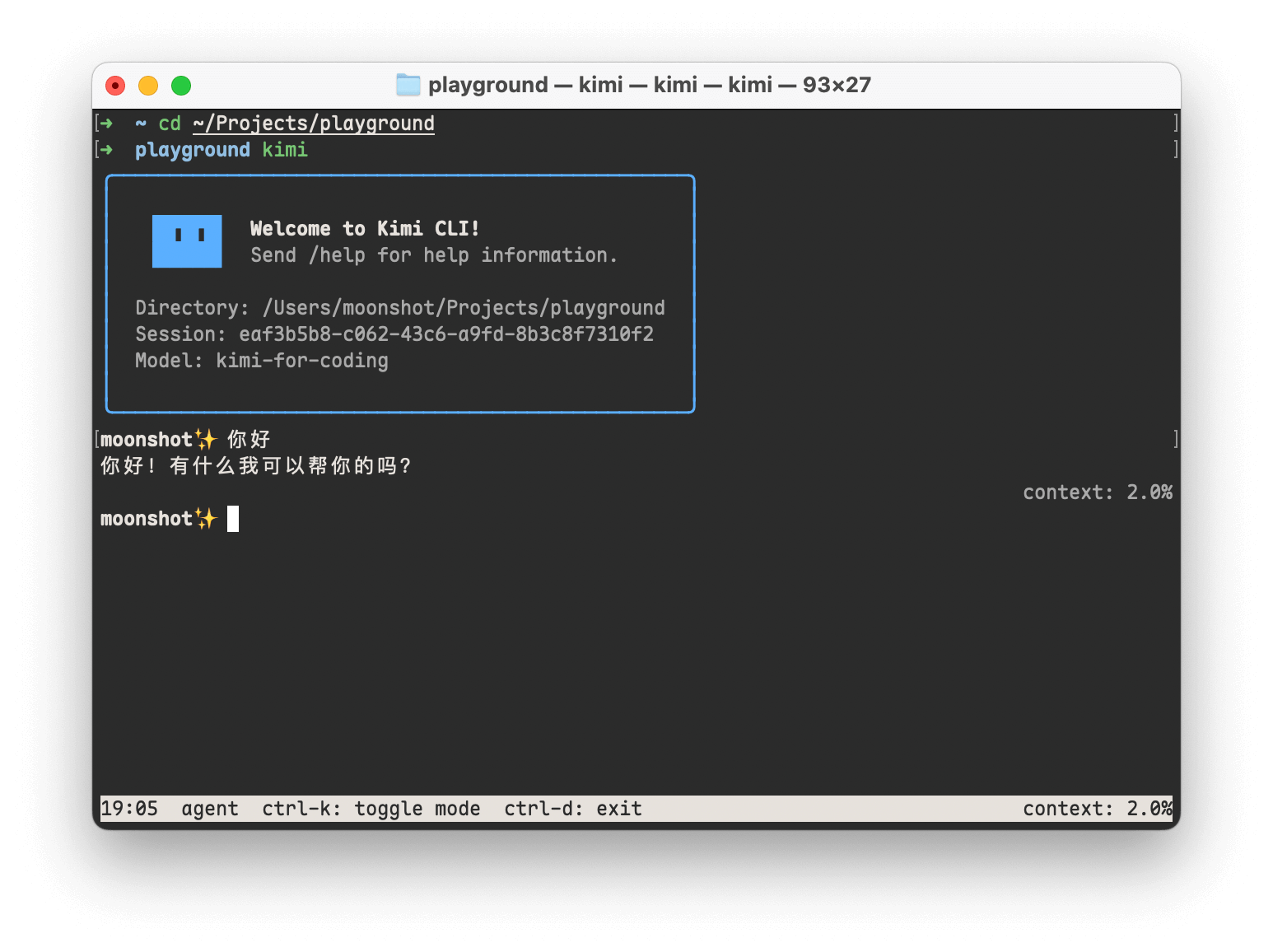

安装与体验

目前 Kimi CLI 仍处于技术预览阶段,仅支持 macOS 和 Linux。

安装方式非常简单:

# 安装 uv 管理器

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

# 安装 Kimi CLI

uv tool install --python 3.13 kimi-cli

进入项目目录后运行:

cd your_project

kimi

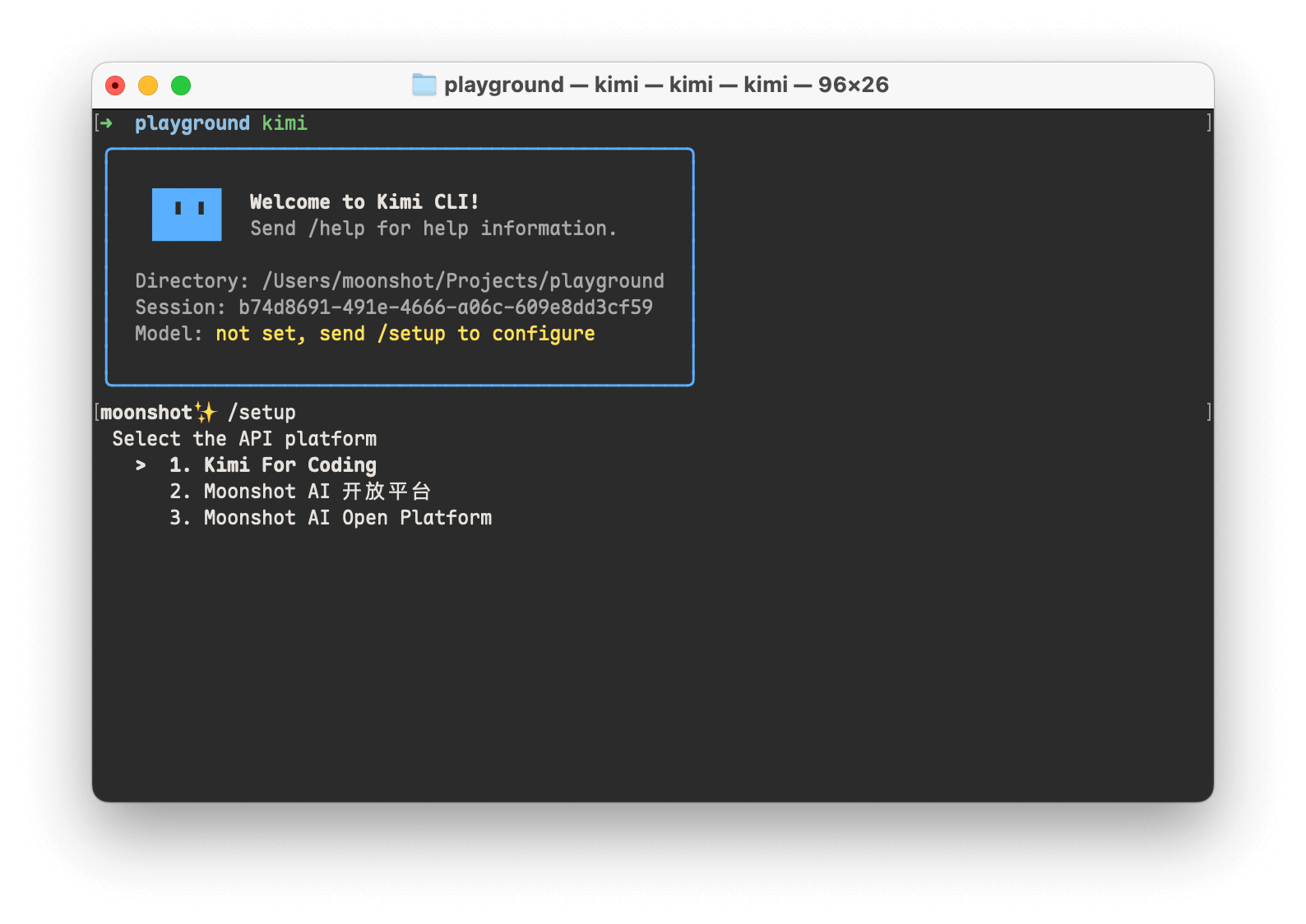

首次使用会要求配置模型,只需输入 /setup,并填写 API Key(支持 Kimi for Coding)。

随后你就能通过快捷键 Ctrl + K 在 shell 与 AI 模式间切换,实现指令执行与 AI 交流的自然过渡。

五、Zed 与 MCP 的进阶玩法

如果你使用 Zed 编辑器,可以通过以下配置快速接入 Kimi CLI:

{

"agent_servers": {

"Kimi CLI": {

"command": "kimi",

"args": ["--acp"]

}

}

}

此外,Kimi CLI 还支持 MCP 工具生态,可以配置连接外部工具或 API,例如:

{

"mcpServers": {

"context7": {

"url": "https://mcp.context7.com/mcp",

"headers": {

"CONTEXT7_API_KEY": "YOUR_API_KEY"

}

}

}

}

通过 kimi --mcp-config-file /path/to/mcp.json 启动,即可实现更复杂的智能工作流。

一些思考

从体验来看,Kimi CLI 代表了一种开发环境融合趋势:

-

工具从“调用 AI”变成“与 AI 共用工作空间”;

-

命令行不再是输入指令的地方,而是智能对话的接口;

-

编辑器、终端、模型间的边界开始模糊。

目前它还只是预览版,功能相对基础,但从交互理念上来看,这种模式值得期待。

尤其对于常在终端中编程、调试或运维的开发者来说,Kimi CLI 可能会成为一个更自然的工作入口。

结语

对我个人而言,Kimi CLI 带来的最大启发不是“多快多智能”,AI 不再是外部插件,而是直接嵌入你的工作流中,和你在同一个界面、同一个上下文中协作。

如果你习惯命令行、喜欢尝鲜、对 MCP/ACP 感兴趣,可以先体验一下预览版。

链接如下:

项目主页:

官方文档: