《Top 100 Gen AI Consumer Apps》 报告,看完之后让我对整个AI消费应用的发展脉络有了更清晰的认识。

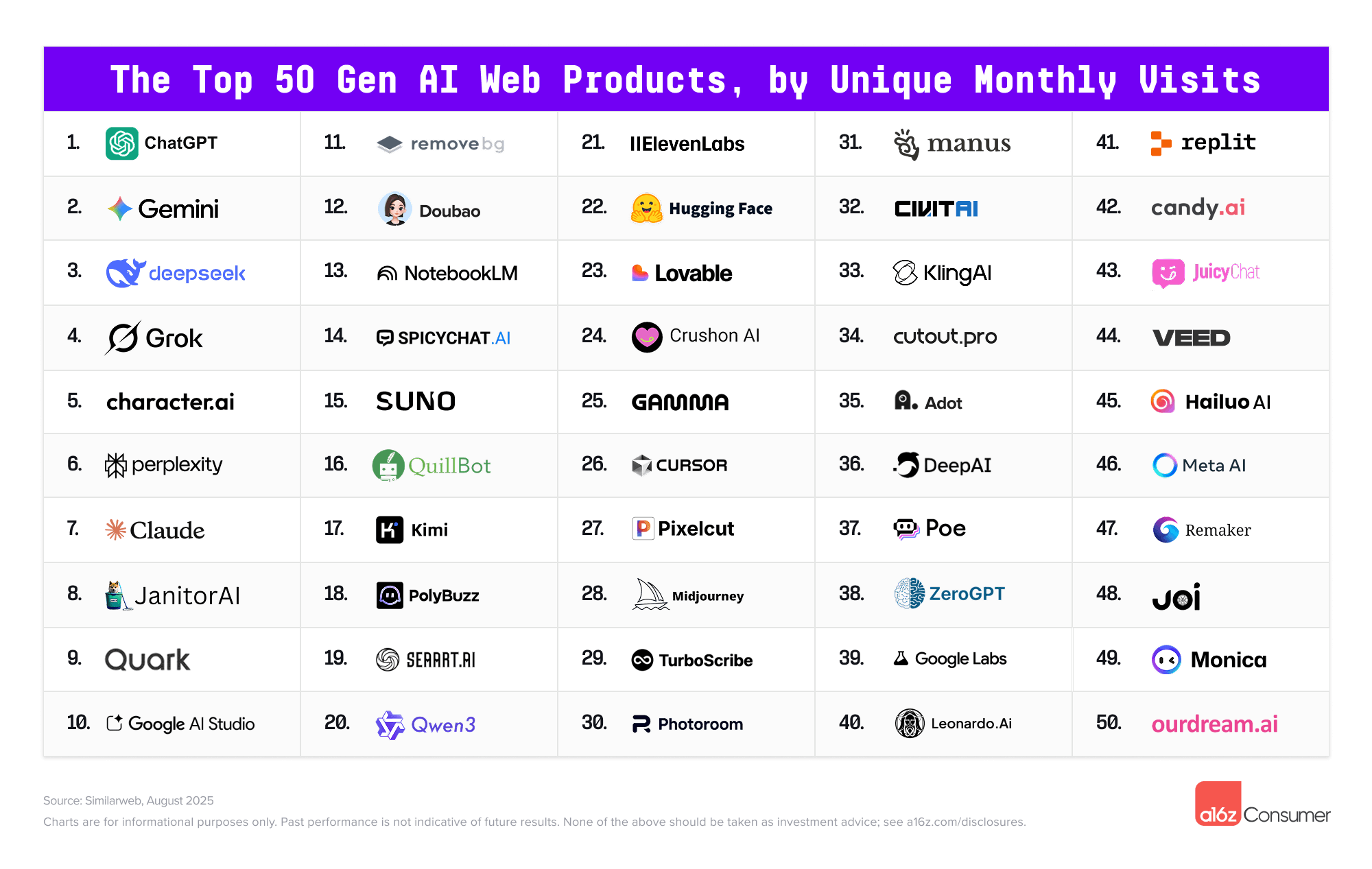

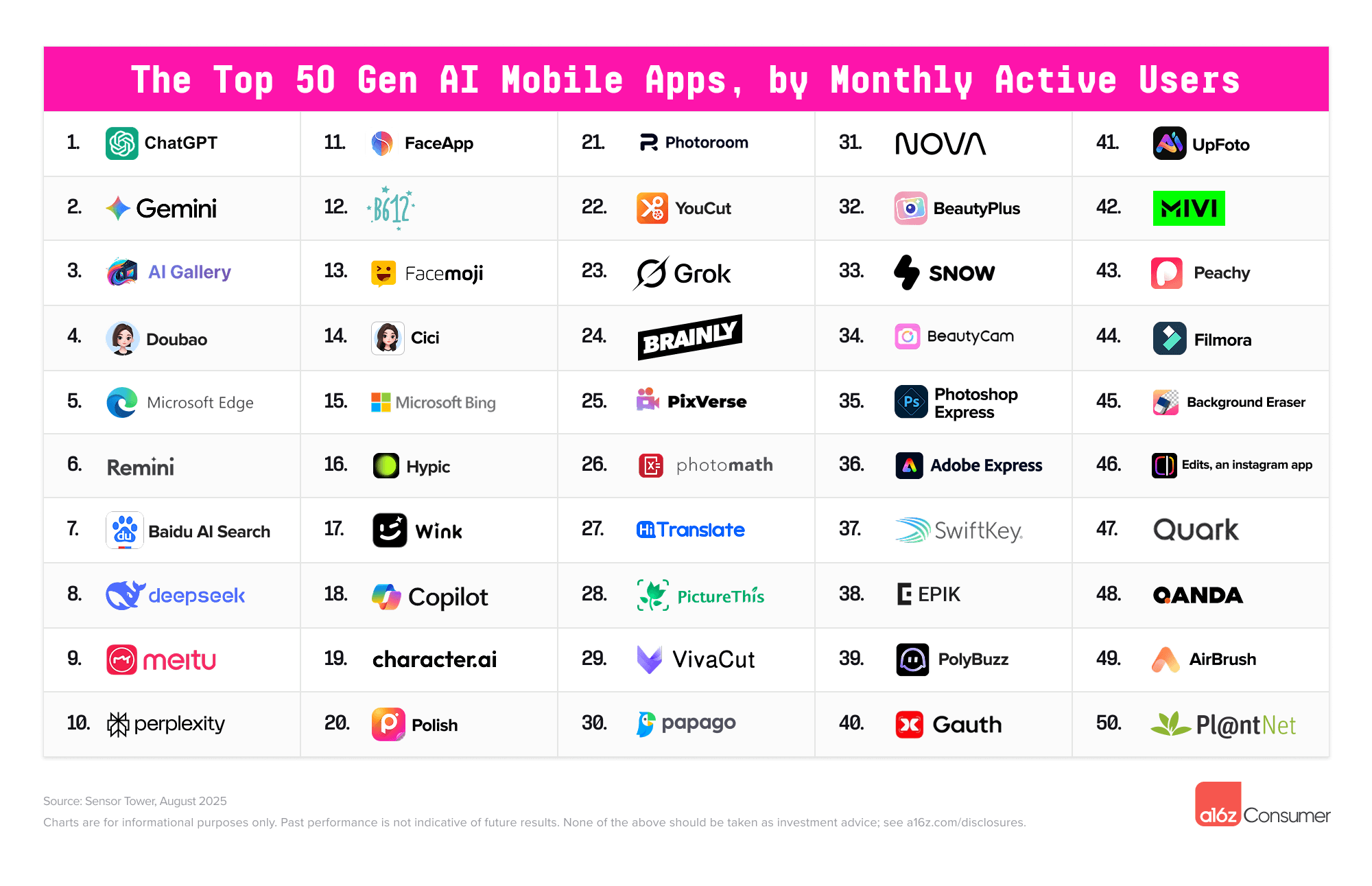

这份榜单覆盖了 Web 和移动端的前 100 个 AI 原生应用(只算 AI 原生,不含 Canva、Notion 这类“叠加 AI 功能”的产品)。以下是我结合自己平时体验,总结出来的几个关键趋势。

1. 整体生态

和今年 3 月的榜单比,这次新增应用不多:Web 端 11 个、移动端 14 个。

意味着什么?意味着大家不再靠“快闪式”的新应用刷存在感,而是要比拼产品体验、留存和复购。

尤其移动端,苹果和谷歌清理掉一大批 ChatGPT 山寨应用后,真正有创意的应用反而有了舞台。

2. AI 助手进入

ChatGPT:还是 Web 和移动双榜首,统治力在线。

Google Gemini:Web 端流量只有 ChatGPT 的 12%,但移动端已经追到一半活跃用户,靠安卓体系撑起。

Grok(X 出品):Q3 靠着 Grok 4 和虚拟 AI 伙伴(比如热门的二次元 Ani)爆红,用户突破 2000 万。

Perplexity:增长稳定,定位“搜索 + 助手”,逐渐成了我的“查资料神器”。

Meta AI:比较尴尬,增长停滞,移动端甚至没进榜。

我自己的感受是:ChatGPT 依然是日常工作的第一入口,但在一些场景里,我也会切到 Perplexity 查资料、用 Gemini 写文档,明显感觉“单核时代”在结束。

3. 移动端

榜单里,前 50 的移动应用里有 22 个来自中国厂商,集中在图像和视频:

美图系就占了五个席位(美图秀秀、美颜相机、Airbrush、BeautyPlus、Wink);

字节也一口气上了四个(Doubao、Cici、Hypic、Gauth)。

这点很有意思,中国团队在“工具 + 娱乐化”方向上确实很有优势。作为用户,我也会发现这些产品更“轻巧”,很符合碎片化场景。

4. Vibe Coding

这次我最惊喜的发现是 Lovable 和 Replit 首次进榜。

所谓“Vibe Coding”,就是靠 AI 快速搭建应用的氛围感编程。

a16z 数据显示,这类平台用户注册后数月内收入留存率超过 100%,说明大家不只是玩玩,而是真的愿意持续付费。像 Supabase 这种数据库服务,也因为 Vibe Coding 平台火了起来。

我自己最近也在用 Replit + AI 搭原型,体验下来是真的快。未来可能真的是“人人都能做应用”。

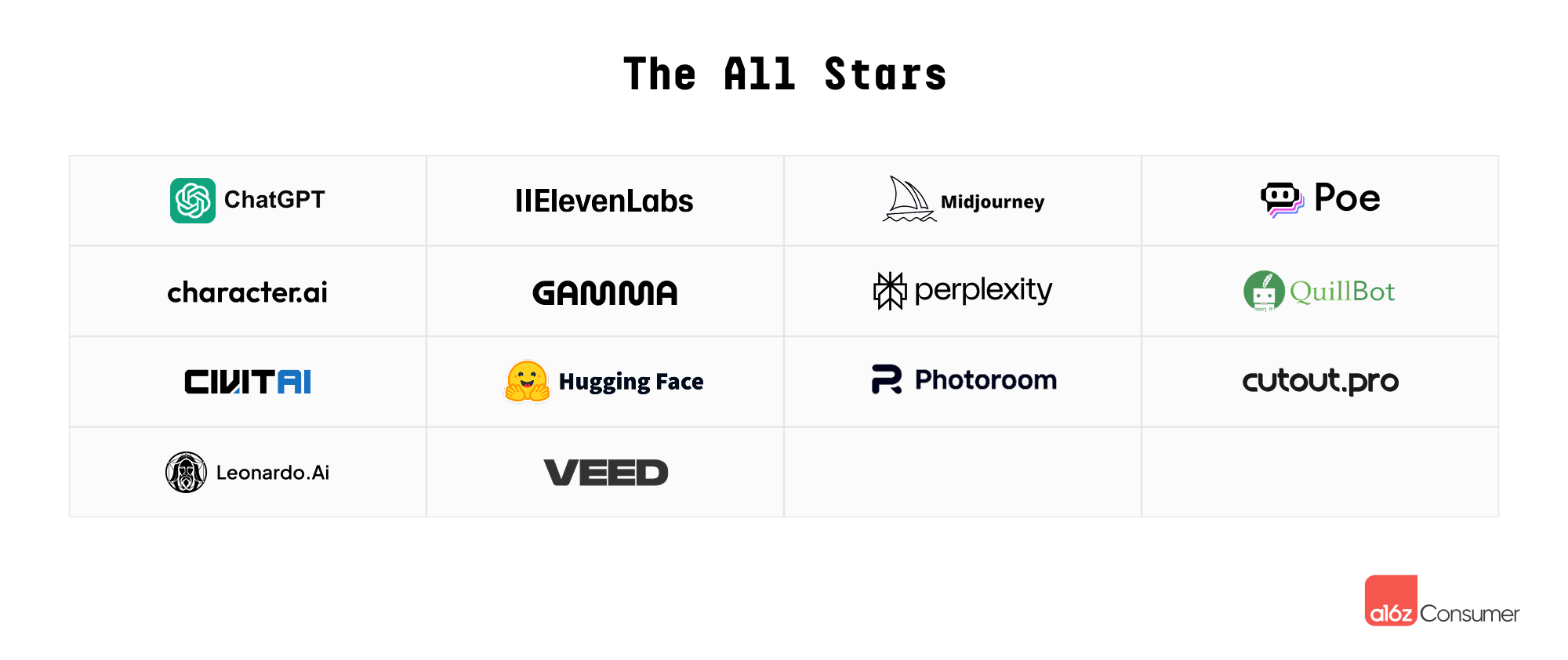

5. All Stars

五次连榜的“常青树”有 14 家,包括:ChatGPT、Character.AI、Midjourney、Perplexity、Eleven Labs、Hugging Face、Photoroom、Cutout Pro。

有意思的是,其中不少公司依然是小团队,甚至是自筹模式,比如 Midjourney。

这也说明:资本不是唯一驱动力,小团队也能在 AI 里打出一片天。

6. 中国应用

榜单里不少中国应用:

-

本土市场:Quark(阿里)、Doubao(字节)、Kimi(Moonshot)。

-

出海应用:DeepSeek、Kling AI(视频生成)、SeaArt(图像生成)、Cutout Pro 等。

这些产品很多海外用户可能不知道是“中国制造”,但体验好,自然能打到全球。

我的总结

a16z 这份榜单,其实像是给过去两年半 AI 消费应用的“体检报告”。

我的感受有三点:

热潮退去,竞争进入下半场。 这意味着好应用能沉淀下来,用户体验更重要。

AI 助手不再一家独大。 ChatGPT 还是第一,但 Google、X、Perplexity 都在蚕食。

移动端创新空间巨大。 娱乐、视频、工具类是机会,中国厂商继续占优。

但无论如何,这个时代对于产品人来说都是最好的时代。我们有机会用AI重新定义用户体验,创造出以前想都不敢想的产品。关键是要保持对用户需求的敏感,不要被技术的光环迷了眼。

毕竟,再先进的AI,最终还是要服务于人的。

报告地址: