从把设计稿直接生成原型,到在日常开发里用 Copilot、Cursor 充当程序员,这些工具确实让效率大幅提升。

但问题来了:效率提升了,真正交付到用户手里的软件,体验真的更好了吗?

答案往往并不理想。

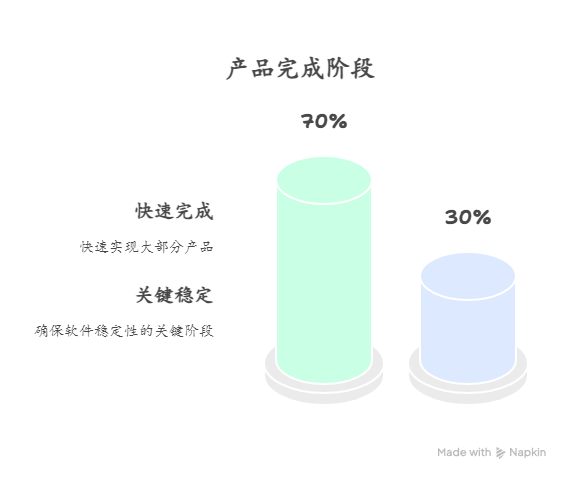

慢慢地,我发现 AI 的价值更多是帮你快速实现70% 产品完成度,而最后那关键的 30%让软件稳定、可维护、可扩展,依然是要靠程序员的经验和判断。

AI 的使用方式

我在不同的团队里,看到了两种很常见的 AI 使用方式:

1. 从零到 MVP

代表工具:Bolt、v0、截图转代码类工具。

用法:

-

从设计稿或想法开始

-

让 AI 生成完整的初始代码

-

几小时甚至一天内就能跑出原型

-

用来快速测试想法、收集用户反馈

这种方式优点是快,特别适合做概念验证。但缺点也明显:代码质量有限,不适合长期维护。

2. 日常开发助手

代表工具:Cursor、Trae、CodeBuddy、WindSurf。

用法:

-

自动补全代码

-

辅助重构

-

生成测试和文档

-

充当一个高效、处理问题,检查问题的伙伴

这种方式没有那么炫酷,但长期来看,能显著提升生产力。

尤其对有经验的程序员来说效果更好。

AI 加速开发的隐形成本

AI 确实让开发更快,但快并不代表好。

尤其是在程序员和非程序员之间的差距被放大了:

-

有经验的程序员:不会照单全收,他们会重构代码、补充边界处理、加上错误检查,结果是可维护的系统。

-

经验不足的程序员:更容易直接用 AI 的输出,最后写出“纸牌屋代码”,表面完整,但经不起真实场景的考验。

所以 AI 工具并没有真正降低门槛,反而让有经验的人更强,没有经验的人更容易被坑。

70% 的问题

很多人第一次用 AI 开发时,都会觉得太神奇了:描述一下需求,很快就能跑出一个像模像样的原型。

但问题来了,往往卡在最后 30%:

-

你想修个小 bug,AI 给了个看似合理的修改。

-

新修改又引发其他问题。

-

再问 AI,它给了新的方案,但又带来新的问题。

-

无限循环,像在玩“打地鼠”。

对非程序员来说,这种情况尤其痛苦,因为缺少理解代码的基础,只能一次次依赖 AI。

更糟糕的是,AI 过度代劳会让人失去学习机会:

-

没有积累调试经验

-

不熟悉常见模式

-

不懂为什么要这么架构

-

只能一直依赖 AI 来“救火”

用法实践

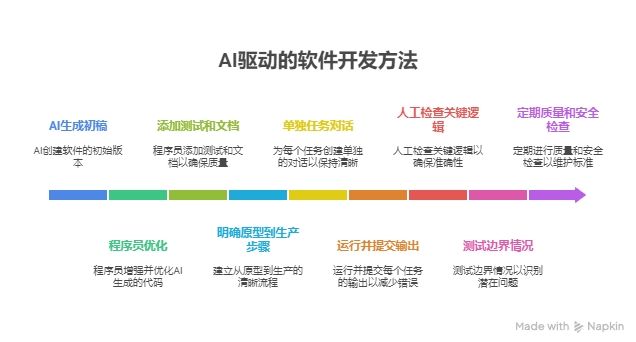

我观察了不少团队,总结出几种比较靠谱的用法:

1. AI 初稿模式

-

先让 AI 生成第一版

-

程序员再补充优化、加错误处理

-

增加测试和文档

-

让“从原型到生产”成为明确步骤

2. 小步快跑模式

-

每个任务单独开对话,保持上下文清晰

-

每次输出先跑通、再提交

-

减少大范围错误连锁

3. 信任+验证模式

-

初稿交给 AI

-

关键逻辑人工检查

-

边界情况做测试

-

定期做质量和安全检查

一些思考

我相信 AI 的未来不止是“帮你写代码更快”。它可能逐渐演变成“开发代理”,帮忙处理一些日常的开发、测试、修复,让程序员专注在更有价值的事情上。

但无论工具怎么进化,有一点不会变:最后的 30%,依然要靠人的判断和标准。

作为一个产品经理,我对 AI 在技术开发里的价值既兴奋又谨慎。它能加快落地速度,但如果忽略最后那 30%,产品最终还是会出问题。

所以我的建议是:

-

享受 AI 带来的效率,但别忘了为质量买单。

-

把 AI 当加速器,而不是替代品。

-

在流程里刻意留出“人工打磨”的环节。