但最近深入研究后我发现它其实有非常清晰的发展脉络,也让我对 AI 的下半场有了新的认知。

三个阶段看懂AI进化史

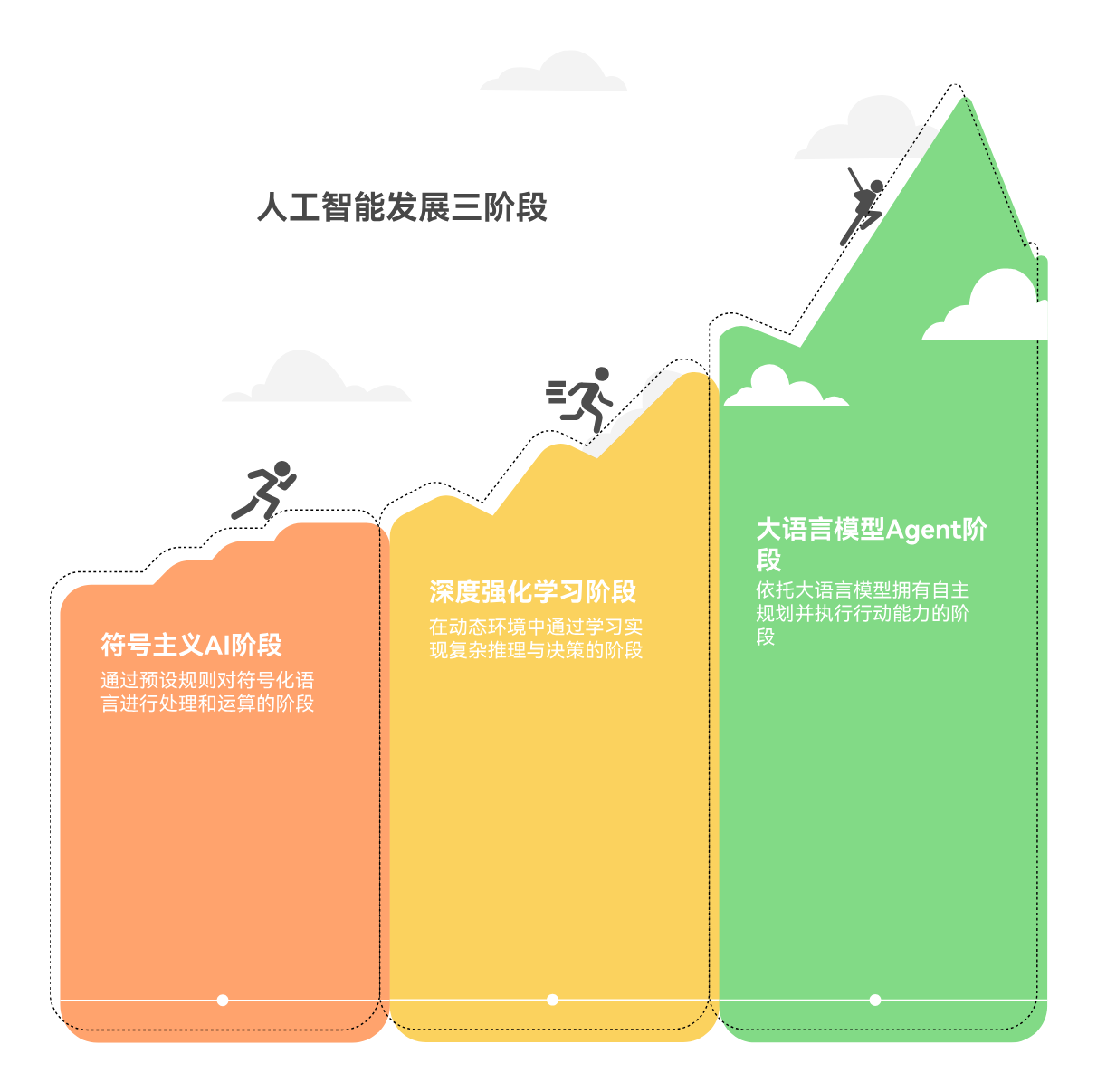

可以把 AI 的发展分成三波浪潮:

符号主义AI(规则时代)

就是写一堆 if-else,逻辑清楚但毫无扩展性。

深度强化学习(学习时代)

代表作是 AlphaGo。能解决特定问题,但局限太大。

基于大语言模型的Agent(推理时代)

这就是我们正在经历的阶段。大模型的突破在于“推理能力”,让 AI 不再局限于单一任务,而是能跨环境泛化,学会和环境交互。

我理解下来的逻辑是:语言→推理→行动。

语言让 AI 能够泛化思考,推理让它能跨场景解决问题,最后才是进入环境、执行动作。

为什么语言Agent这么关键?

语言是为了实现泛化而发明的工具,比其他方式更本质。

想想确实没错:

-

数学公式可以用语言描述

-

代码逻辑也能用语言表达

-

复杂推理同样可以展开成语言

这意味着:基于语言的大模型,是最有希望通向通用人工智能(AGI)的路径。

上半场 vs 下半场

上半场:大家在拼算力、拼数据、拼模型架构——训练更强的模型。

下半场:焦点转向“定义任务和环境”。

换句话说,模型配方已经稳定了,接下来更重要的是“做什么”。

-

上半场:比拼技术实力

-

下半场:看谁能定义真正有价值的问题,并在真实环境中验证

姚顺雨强调:“评估比训练更重要,要关注真实世界效用,而不是只看 benchmark。”

这句话点醒我了:下半场其实是创业公司最大的机会窗口。

创业者的机会在哪里?

他提到一句让我有点心虚的话:“别担心模型吞掉应用,更该担心的是模型没有新的溢出能力。”

换句话说,如果模型能力停滞,反而更难做创新应用。

真正的机会在于两点结合:

-

模型能力的持续溢出

-

创新的交互方式

如果只停留在 ChatBot 模式,机会空间会越来越窄;但如果能找到新的交互方式、垂直场景,反而有很大可能性。

比如 代码环境。为什么它被认为是最重要的 AGI 场景之一?

-

反馈机制明确

-

可多轮交互和验证

-

对 AI 来说天然友好

难怪最近这么多创业者扎堆做 AI 编程助手。

还有哪些技术硬骨头?

听下来,我发现 Agent 的挑战也很现实:

-

长期记忆:现在 Agent 的记忆都太短,上下文一断就傻掉。

-

内生奖励系统:不能总靠人类反馈,要学会自己判断好坏。

-

多智能体协作:未来一定是多个 Agent 协同,而不是单兵作战。

-

任务设计与评估:要能模拟真实复杂性,而不是只在实验室里刷分。

我的体会

听完这场访谈,我最大的收获是:

AI 的下半场,并不是技术变得不重要,而是技术已经公式化了,大家可以把更多精力放在应用和价值创造上。

对我这样的产品经理来说,这意味着:

-

不能只盯着模型参数和升级日志

-

更要思考“我定义的任务是否有真实价值?”

-

产品设计里,评估机制要尽可能接近真实世界

这个转折点的理解,不仅对研究者有启发,对创业者更是关键。因为未来的 AI 应用,不再只是“接个大模型”,而是要围绕 Agent → 任务 → 环境 → 价值