快手悄悄发布了自家的AI编程生态矩阵,这次直接是带着完整的产品线、模型体系和激励活动来抢占开发者生态。

快手的AI编程矩阵

快手这次发布的AI编程矩阵包括三部分,从工具到模型的完整闭环:

-

AI编程工具:CodeFlicker

-

自研大模型:KAT-Coder

-

模型服务平台:快手万擎(StreamLake)

这三个部分构成了一个比较完整的生态闭环:工具是入口,模型是核心,平台是支撑。

CodeFlicker

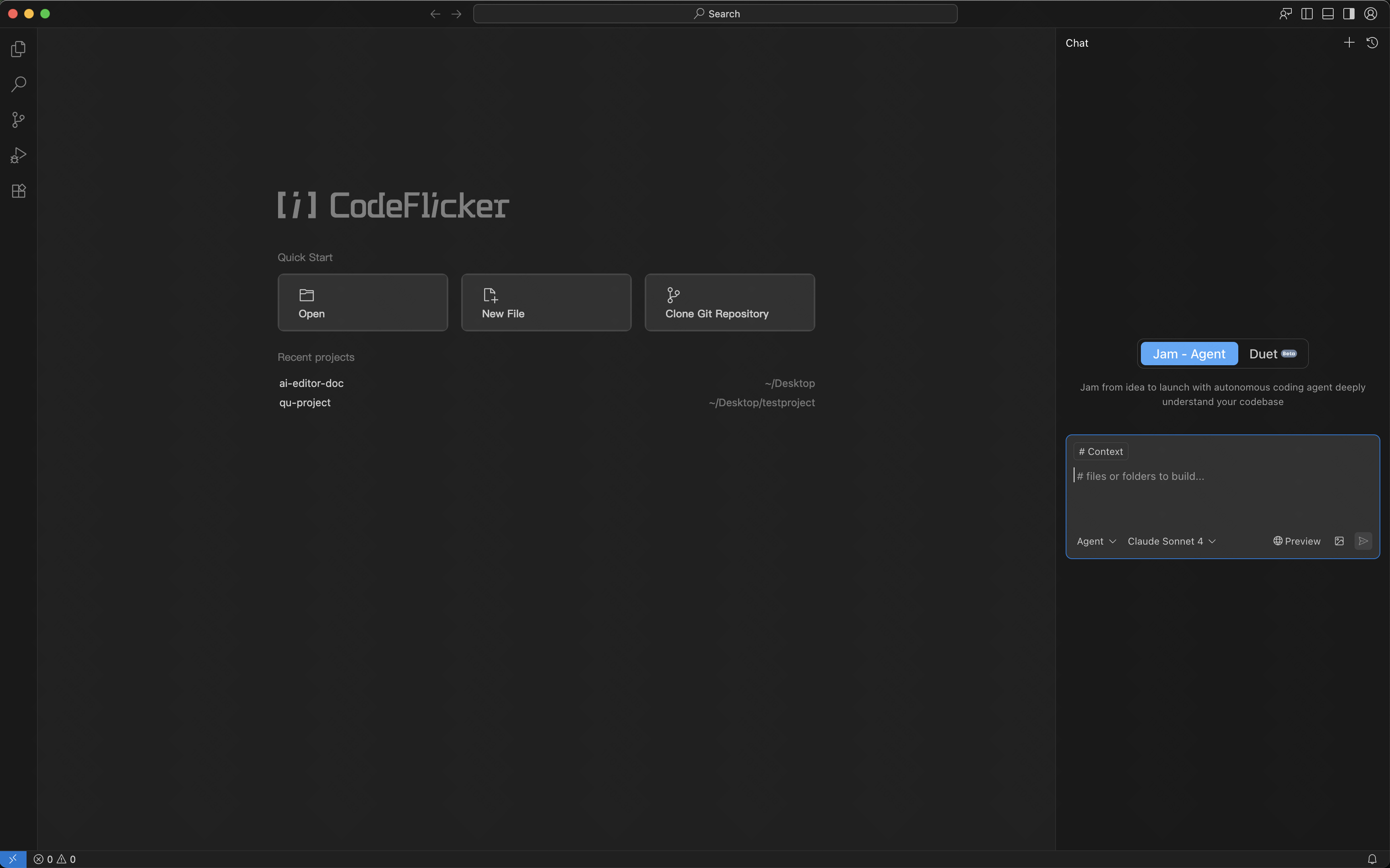

首先是他们刚上线的的AI编程工具 CodeFlicker

整体体验可以理解为“AI版 VS Code + Claude Code 的结合体”,支持仓库级上下文理解,可以直接理解整个项目结构、变量关系和依赖。

以下几个点比较值得关注:

| 功能点 | 说明 |

|---|---|

| 全仓库上下文理解 | 能感知整个代码库的上下文,适合中大型项目。 |

| 即时引用机制 | 通过 # 快速定位文件、模块或函数。 |

| 自定义规则 | 支持定义项目级代码规范、风格校验规则。 |

| 可视化能力 | 支持UI设计稿一键转代码,甚至能识别报错截图进行调试。 |

| Figma集成 | 原生集成设计稿到代码转换。 |

| 全流程覆盖 | 从设计、生成到部署的开发链路几乎打通。 |

官方目前给出的功能介绍中还提到了两种模式:

-

Jam 模式:偏协作和氛围编程。

-

Duet 模式:适合企业级项目中复杂需求的分工与追踪。

这种“情境式模式”设计挺有意思,类似Notion的协作氛围结合IDE的专业工作流。

不过目前仅支持macOS,还未推出Windows版。

KAT-Coder

快手的核心其实在模型:KAT-Coder自研大模型切入“Agentic Coding”。

它是基于智能体强化学习(Agentic Reinforcement Learning)训练的大模型,号称可以处理从功能实现到性能优化、测试生成的全链路任务。

我查了一下技术参数,快手官方目前开放了三个版本:

| 模型名称 | 上下文长度 | 定位 | 支持功能 |

|---|---|---|---|

| KAT-Coder-Pro V1 | 256K | 商业版,面向企业与SaaS集成 | 支持API、MCP、缓存、流式输出 |

| KAT-Coder-Air V1 | 128K | 免费版,面向开发者 | 支持API、缓存、流式输出 |

| KAT-Coder-Exp 72B 1010 | 128K | 学术版,用于研究 | 可在Hugging Face使用 |

在官方提供的 SWE-bench Verified 测试中,KAT-Coder 在榜单中已经进入第一梯队,与 Claude Code、Cline 等同类工具并列。

在模型能力上,它支持:

-

20+主流编程语言

-

100+类企业级任务仿真

-

多种开发工具集成(如 Claude Code、Cline、RooCode 等)

这意味着快手并不是仅做一个“代码生成器”,而是想打造一个能融入现有开发生态的“AI协作智能体”。

激励活动

快手还推出了一个类似“开发者拉新活动”的激励计划:新用户赠送 2000 万 Tokens

官方页面显示:

-

新注册用户完成控制台激活后,可获得 2000 万 Tokens 体验额度。

-

通过API调用、首次充值、累计消费等方式可解锁更高额度的Token包,最高达 5000万Tokens。

简单来说,这个活动对有API调用需求的开发者或独立项目来说成本相对友好, 特别适合想试试AI编程大模型的技术团队或个人开发者。

整体观察

从CodeFlicker和KAT-Coder的定位可以看出,快手这次不是做一个“AI写代码助手”,而是构建完整生态体系:

-

从工具 → 模型 → 平台 → 激励

-

从开发体验 → 模型训练 → 商业化闭环

与字节、阿里、腾讯的方案相比,快手的特点是:

-

聚焦于智能体编程(Agentic Coding)方向

-

仓库级上下文和多模态输入(设计稿、截图)

-

开放MCP和API集成,兼容Claude生态

这套组合更接近“全链路智能开发系统”,而不是单点能力的堆叠。

总结

快手正在用产品思路切AI编程,而不是用AI思路做工具。

它不是追着“谁能写更多代码”,而是在思考“AI能如何融入真实的开发过程”。

无论是MCP兼容、上下文缓存机制,还是Figma→代码→部署的一体化链路,都体现出一种工程导向的务实风格。

国产AI编程正在迎来“工具生态化”的阶段,而快手的这次入局,可能会让整个赛道的竞争变得更有意思。

CodeFlicker官网:https://www.codeflicker.ai/

快手万擎(StreamLake)平台: