5天、每天一个模块,就能学完 Agentic AI 课程

为什么我决定花几天时间学这门课

在 AI 生态里,每隔一阵就会冒出一个新名词、新范式。几个月前,Agentic AI 在圈子里渐渐热起来——有人把它看作是 LLMs 的下一个阶段:不只是“你给 prompt,我来答”,而是“我自己组合流程、做决策、调用工具、拆任务、协作多个子 agent”。这对于产品经理和创业者来说,意味着我们可能有机会把 AI 从“助手”升级为“执行者”。

作为产品经理,我不是要变成工程师,但我希望:

理解新范式的思路与限制,以便在产品设计里判断何时可用、何时不该用;

体验课程设计与学习路径,为未来内部培养或外部培训做借鉴;

从实践角度验证可落地性:这些 agent 框架、eval 机制、工具调用真的能在产品里用起来吗?

于是,当我看到吴恩达团队出了这样一个 5 天节奏的课程,我就报名了。

下面,是我梳理过后的课程结构、学习体验、以及我的思考扩展。

课程梳理 + 我的体验笔记

提前说明:这门课在 DeepLearning.AI 或其学习平台上推出,具体是否收费、折扣、访问权限等可能随时间变化。

在我写这篇时,课程处于开放报名或 Beta 阶段(部分章节可免费体验)。

核心观点:在 Agentic AI 时代,“Agency”是第一要义

这门课程从第一模块开始就强调:相比单纯的生成(generation)、甚至总结(summarization)、推荐(recommendation)这些能力,能自主决定、拆解任务、主动规划、调用工具、对流程有控制力——即“代理能力”,才是未来 AI 在产品里真正能有价值的地方。

我在学习过程中反复对照自己过去设计过的带 AI 组件的产品:不少时候我们最大的问题不是模型能力不够,而是“如何让模型在复杂流程里协作、推理、安全地调用工具、处理异常”这一层。这正是 Agentic AI 要从底层突破的地方。

模块拆解与个人感受

下面我按你给的 Module1 篇幅为例做拆解,并在后面延展我自己实际操作或思考时“卡住”的点。

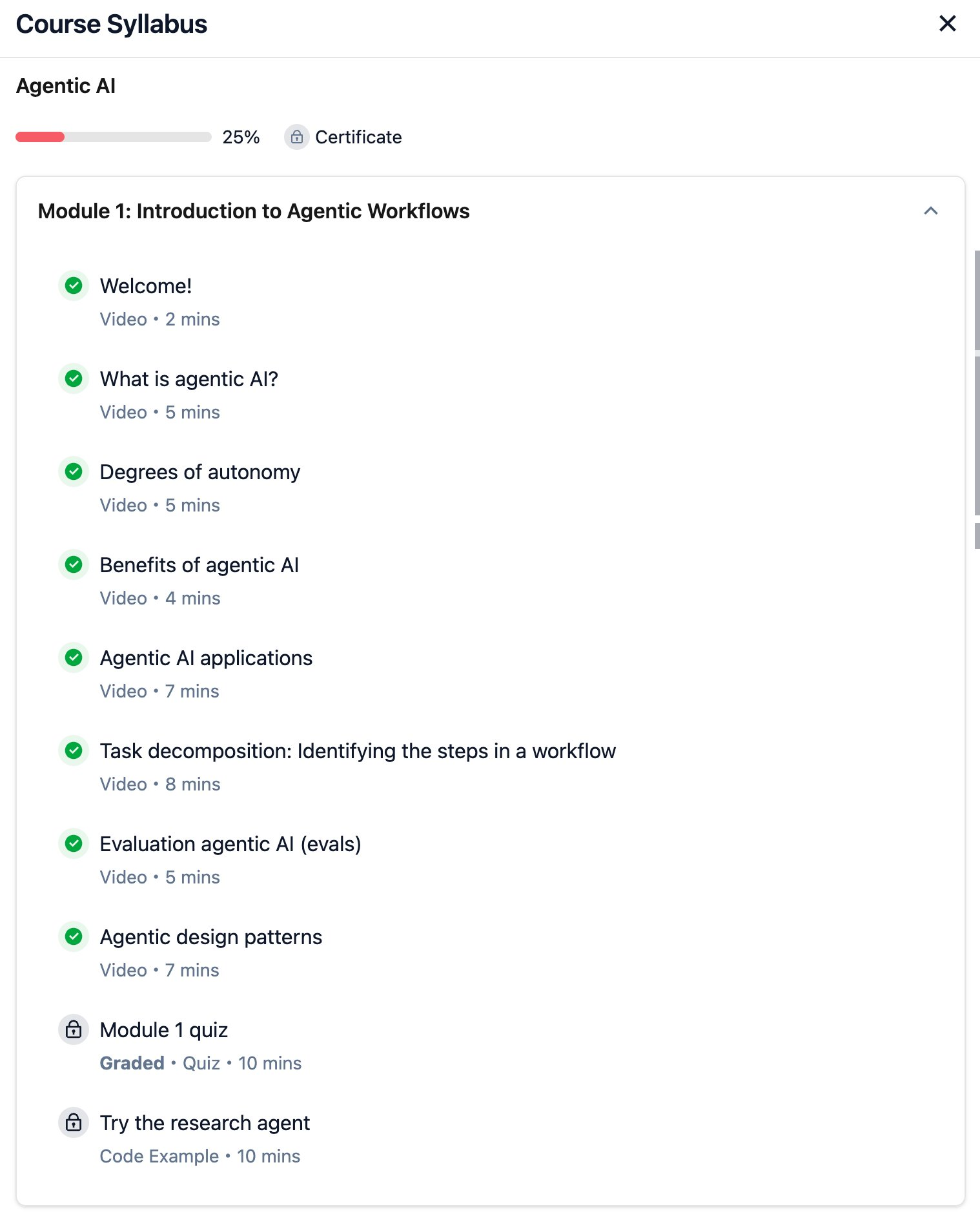

Module 1:Introduction to Agentic Workflows(引介、发散建模)

课程大纲(含视频/时长)如你给的:

-

Welcome!(2 分钟)

-

What is agentic AI?(5 分钟)

-

Degrees of autonomy(5 分钟)

-

Benefits of agentic AI(4 分钟)

-

Agentic AI applications(7 分钟)

-

Task decomposition: Identifying the steps in a workflow(8 分钟)

-

Evaluation agentic AI (evals)(5 分钟)

-

Agentic design patterns(7 分钟)

-

Module 1 Quiz(10 分钟)

我的学习体会与补充:

-

节奏把控不错。视频时长控制在几分钟级别,不会太冗长,适合每天安排一个模块+做笔记与思考。

-

“Degrees of autonomy”这一节很关键。它让我意识到 Agentic AI 不是非黑即白,而是存在一个光谱:从比较被动的自动化脚本,到高度自主的多 agent 协作系统。

-

Task decomposition(任务拆解)这一节尤其实用,直接对焦“如何从高层目标拆到子任务”。在后续做练习时,我自己拿一个 AI 辅助写稿的 use case 来拆:写一篇深入技术文章 → 拆成查资料、写草稿、校对、格式化、引用检查等子模块。

-

evals(评估机制)那部分算是预告,它预设了今后课程里你会看到如何对 agent 各部分做分层评估。实际上,这正是让 Agentic AI 可控、可靠走向产品级的关键一环。

后面的模块里(在我继续看下去的过程中)会深入 tool-use、planning、multi-agent 协作、memory、guardrails 等主题。

拓展:DeepLearning.AI 及相关短课生态(课程矩阵)

在我做调研过程中,惊喜地发现 DeepLearning.AI 已围绕 Agentic AI 建立了不少短课(short course)选项,它们彼此互补、可分层选学:

| 课程 | 难度 / 时长 | 核心讲什么 | 适合对象 /特色 |

|---|---|---|---|

| AI Agentic Design Patterns with AutoGen | 初级 / ~1h25 | 教你用 AutoGen 框架搭建多 agent 协作系统、role 分配、反思机制等 | 入门实践,对接微软的 Autogen 框架 |

| AI Agents in LangGraph | 中级 / ~1h32 | 用 LangGraph 构建 agent 架构,agentic search、流程控制、持久化等 | 对 LangChain 社区用户友好 |

| Building Agentic RAG with LlamaIndex | 初级 / ~44 分钟 | 把 agent 与 RAG 融合,生成能对文档做智能检索与推理的 agent | 对于文档为中心的应用尤为实用 |

| Serverless Agentic Workflows with Amazon Bedrock | 中级 / ~1h34 | 教你在云端无服务器架构下部署 agent,集成工具、guardrail 等 | 对云原生 / 产品端部署工程师价值高 |

| Evaluating AI Agents | 中等 / 多个单元 | 如何给 agent 性能分层打分、观测 trace、构建评估实验 | 对于希望上生产线的产品 / 平台非常关键 |

(以上信息截至撰写时课程页面状态,后续可能更新或被整合。)

我在选课的时候,是先从 Agentic Design Patterns + Evaluating AI Agents 这对组合入手。

前者让我动手搭一个基础 agent 架构,后者则给我“控制、验真”的思路。完成这两门后,我再去挑战 LangGraph 或 Bedrock 那样偏架构 / 部署方向的模块。

Agentic AI 在产品里的机遇与挑战

在课堂与练习之外,我特别关注的是“能不能在真实产品里用起来”、“怎么用起来”。下面是我作为产品经理,在复盘这类课程思路时内化为产品视角的几点思考。

机遇:Agentic AI 能带来的价值跳跃

流程自动化能力的跃升 传统用 LLM 很容易局限在“单次问答”或“链式思考 prompt”里,断点多、状态弱、工具调用难。Agentic AI 能在流程层面管理子任务、调度 agent、决策路径,是业务流程自动化的质变。

跨领域协作可能 Agent 能扮演角色(研究者 agent、执行 agent、校验 agent 等)并协作。对于复杂任务(如产品需求调研 → 方案输出 → 校验风险 → 写报告)有更大潜力。

提高可靠性与可控性 有了 eval 机制、trace、guardrails 机制后,我们有可能让 AI 输出更可监控、更安全、更可迭代。相比大模型“你给 prompt 它猜输出”的黑盒,用 agent 拆解 + 子模块评分的方式更有把控空间。

用户体验升级 用户可能不再“给我写一篇文章”,而是“帮我策划一份市场方案、安排时间、监控落地、反馈调整”。Agentic 模式可以承担更长流程、更复杂的用户意图。

挑战:真正落地的壁垒在哪里?

模型 & 工具接入瓶颈 虽然课程中讲得很好,但现实里各类接口(数据库、内部系统、业务 API)接入要考虑权限、稳定性、响应延迟、错误处理。agent 调用工具层常常是踩坑最多的地方。

评估与监控成本高 给一个 agent 打分、监控其各子模块的行为、诊断失败路径,这些都需要工程化支持(trace 收集、日志、异常警报机制)。

prompt 与策略调优复杂 拆子任务时,prompt 设计、策略设定、子 agent 角色边界划分,是一门艺术;而且每个业务场景可能需要不同拆法与策略。过早模仿课堂范例可能不适用。

资源/成本开销 多 agent 意味着调用多个模型、状态传递、上下文管理、资源调度。对于小型产品或预算有限项目,这可能带来成本与延时上的挑战。

错误传播与安全风险 一个子 agent 做了错误决策,可能导致整个流程失败或产生错误输出。guardrail、安全校验、人工干预机制不可或缺。

在产品设计里如何切入 Agentic AI?

我的建议是:分阶段切入。具体路线可以是:

-

从“静态流程 + 少数 agent”做起:先找一个清晰、有界的子流程(如“撰写 + 校验”)试用 agent 架构;

-

把 agent 作为内部辅助工具:最初给产品 / 运营 /编辑团队用,让内部试错、打标、加 guardrail;

-

逐步开放给用户:在稳定性、安全性验证后,封装成 API 或功能对外。

-

不断迭代 eval & trace 框架:产品上线后,持续收集 agent 各个子模块的表现、失败案例、用户反馈,用这些数据驱动 prompt / 策略优化。

在这个过程中,课程里学到的拆解思路、eval 框架、设计模式等知识可以为我们提供一个结构化的方法论。

结语

回头看那句“5 天学完一个模块 + 笔记”这样的宣传语,确实对初学者有吸引力。它把复杂的新范式拆成可管理的小块,让人有动力迈出第一步。但在我这几天带着产品经理的视角听、做、思考下来,我更清楚地知道:

-

课程是引路、思维工具箱,它帮你打开 Agentic AI 的地图和路标;

-

落地是长期工程,需要 prompt 调优、接口打通、trace 工具、监控机制、策略迭代、用户反馈机制等等;

-

风险控制是必须:agent 模型越复杂,越有可能出错、越有安全风险,需要 guardrails、人工校验、异常回退机制。

所以,我给这次体验一个总结句:“5 天入门 Agentic AI,未来数月才能真正把 agent 装进产品”。接下来,我会在自己的产品线里尝试一个子流程级别的 agent 架构,用课程中学到的拆解 + eval 机制切试验路径。我如果有进展,也会把落地经验继续写给你看。