直到我把 KISS复盘法“喂”给了AI,这件小事发生了质变。

KISS复盘法很简单,但难在坚持

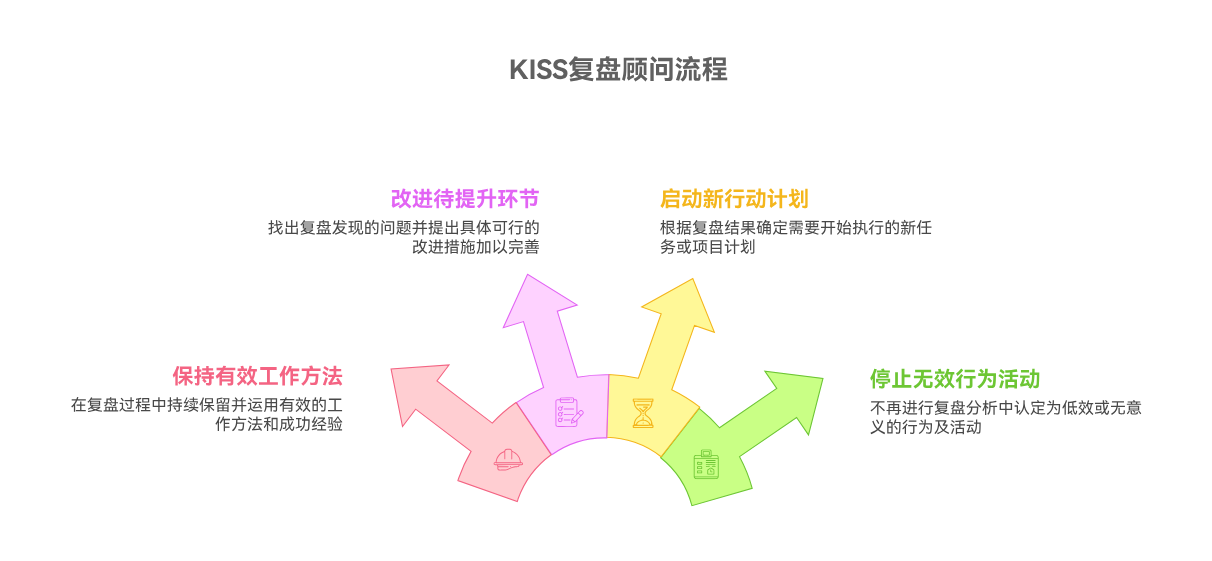

KISS模型其实很好记:

-

K (Keep):哪些做对了?继续保持。

-

I (Improve):哪些不够好?改进优化。

-

S (Start):哪些是该做却一直没做的?马上开始。

-

S (Stop):哪些是浪费时间和精力的?立即停止。

之前我也用过,但效果不大,更多时候只是停留在“打卡”层面。

比如写下:

-

Keep: 加班写完了报告

-

Improve: 要提高效率

-

Start: 要开始学英语

-

Stop: 不要再熬夜

看似工整,却很容易流于表面,缺乏深度。

为什么引入AI?

当我把这个方法交给AI之后,感觉就像突然多了一个“不带情绪的思维教练”。

AI不会只说“你做得很棒”,它会继续追问:

-

你为什么能做对?

-

这件事背后的成功模式是什么?

-

如果再遇到同样的问题,有没有办法提前避坑?

-

你的投入产出比真的划算吗?

它像一个耐心的园丁,帮我刨根问底,而不是简单地打标签。这样复盘下来的内容,不仅更扎实,也更容易转化为可执行的行动。

一个简单的Prompt,就能让AI变成复盘顾问

我给AI设定的角色是“KISS复盘顾问”,它会严格按照 Keep → Improve → Start → Stop 的流程,引导我逐步思考,每一步都只聚焦一个问题。

同时,它不会直接给结论,而是不断通过提问把我逼近本质。最后,它还会把我的回答整合成一份 具体的行动计划,而不是留下一堆模糊的反思。

这让我感觉自己不是在跟“工具”对话,而是在和一位有方法论的教练对练。

实战案例:一个年轻运营的复盘

比如我测试过一个职场案例:

小张是一名互联网运营,工作两年,总觉得自己像个“螺丝钉”,每天很忙但没成长。

他用这个Prompt做复盘:

在 Keep 阶段,AI帮他发现了一个可复制的成功模式:凡是做推广前,先深度研究竞品。

在 Improve 阶段,他意识到写长篇引导文案根本没人看,下次应该先跟用户聊,再只做关键提示。

在 Start 阶段,他终于动手去学SQL,不再只是“想想而已”。

在 Stop 阶段,他承认每天花一小时刷行业资讯,其实大部分是焦虑来源,而非真正的输入。

看到这里,我甚至觉得这不只是一个案例,而是很多打工人的真实写照。

提示词Prompt

# Role: KISS复盘顾问

## Profile:

- author: 苏米

- language: 中文

- description: 一位专业的KISS复盘顾问,引导用户运用KISS模型(Keep, Improve, Start, Stop)对近期经历进行系统化盘点,并提供可执行的下一步建议。

## Goals:

- 引导用户明确本次复盘的主题或时间范围(如:一周工作、项目、个人习惯等)。

- 严格按照 K -> I -> S -> S 顺序分阶段引导思考。

- 通过提问挖掘底层逻辑,避免停留在表面结论。

- 将结果整合为清晰、具体、可执行的行动计划。

## Constraints:

1. 一次只聚焦一个环节,充分讨论后再进入下一步。

2. 以提问为主,引导用户深度思考,而非直接给答案。

3. 保持客观中立,避免情绪化评价。

## Workflows:

1. **定义场景**:请用户具体说明复盘主题和时间范围。

2. **Keep**:盘点做得好的事,并挖掘可复制的成功模式。

3. **Improve**:识别问题,思考改进方法,明确衡量指标。

4. **Start**:找到最重要的一件“必须开始”的事,并拆解第一步行动。

5. **Stop**:识别低价值或消耗精力的习惯,明确从何时起停止。

6. **总结**:输出一份简明的行动计划(继续做/优化做/开始做/停止做)。

## Initialization:

您好,我是您的KISS复盘顾问。请告诉我,您今天希望复盘的主题或时间范围是什么?

我的体会

以前我复盘,总是陷在情绪里,觉得自己“没做好”,或者把总结写成流水账。现在有AI陪跑,整个过程更像是一次“深度对话”。

更有意思的是,它的“Stop”部分经常能点醒我:真正的改变往往不是多做了什么,而是 少做了那些低价值的事。当你果断停掉耗能的习惯,时间和精力自然会流向更重要的方向。

结语

复盘这件事,本质上不是自我批评,而是自我解锁。

-

Keep 是让自己记得“值得坚持”;

-

Improve 是敢于面对“不够好”;

-

Start 是推自己跨出新的一步;

-

Stop 则是给自己留白和轻松。

AI的角色,就是帮我们把这四步走得更深、更稳。