这让我意识到:未来拉开差距的,不是“谁更会提问”,而是“谁能设计出一套高效的人机协作系统”。

从“会用工具”到“会设计系统”

拿 Claude Code 这种编程 Agent 来说,它确实能帮你写代码、做审查,但如果只是单点使用,效果很有限。真正的价值在于:

-

你能不能把它纳入到任务管理、代码规范、测试流程里?

-

你能不能把不同的 AI 分配成不同的角色,让它们像一个虚拟团队那样协作?

-

你能不能设计出闭环的工作流,让 AI 输出的东西可追踪、可验证?

这就是“系统思维”比“单点使用”更强的地方。

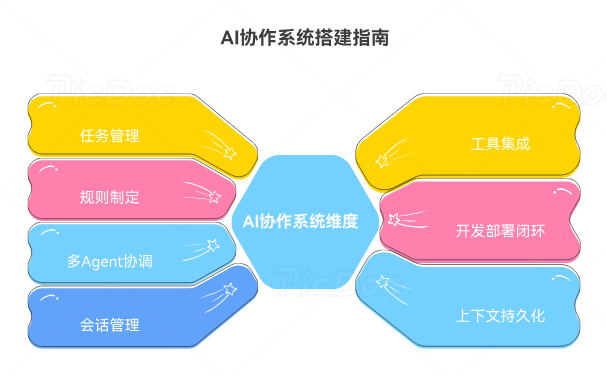

七个关键维度:怎么搭建你的 AI 协作系统

如果要设计一套自己的 AI 协作系统,我觉得可以从这 7 个维度来考虑:

-

任务管理:最简单可以用 Markdown 待办清单,高级一点可以接 Jira/GitHub Issues。

-

规则制定:别只写模糊的提示,建立清晰的命令规范、编码标准和强制验证流程。

-

多 Agent 协调:就像一个小团队,PM 负责拆解需求,架构师做设计,开发写代码,QA 找 bug。

-

会话管理:避免上下文乱掉,建立统一的工作环境(比如用容器、并行分支)。

-

工具集成:接数据库、浏览器、测试框架,让 AI 能“动手”而不只是“说”。

-

开发到部署的闭环:比如让 AI 生成小规模 PR,人来审核,形成安全闭环。

-

上下文持久化:持续更新项目日志、文档、健康检查,避免 AI 每次都从零开始。

这些看起来有点像在给 AI 搭建“公司制度”,但这恰恰是未来真正发挥它价值的关键。

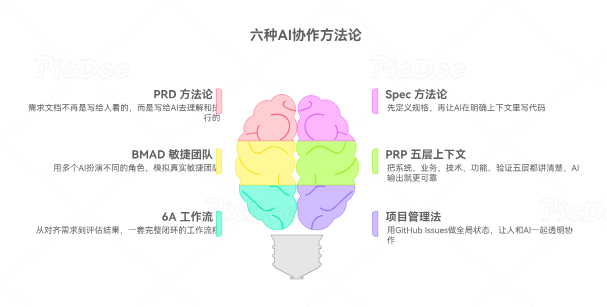

六种方法论:从随意聊天到结构化协作

我自己在学习的时候,也发现很多团队已经在摸索一些方法论,比如:

-

PRD 方法论:需求文档不再是写给人看的,而是写给 AI 去理解和执行的。

-

Spec 方法论:先定义规格,再让 AI 在明确上下文里写代码。

-

BMAD 敏捷团队:用多个 AI 扮演不同的角色,模拟真实敏捷团队。

-

PRP 五层上下文:把系统、业务、技术、功能、验证五层都讲清楚,AI 输出就更可靠。

-

6A 工作流:从对齐需求到评估结果,一套完整闭环。

-

项目管理法:用 GitHub Issues 做“全局状态”,让人和 AI 一起透明协作。

这些方法论的共同点是:把“随意对话”升级成“规范化协作”。

为什么系统思维才是长期优势?

我观察到,真正能适应 AI 协作的人,往往有几个共同特质:

-

能把复杂问题抽象成模块

-

习惯用“假设-验证-调整”的方式去调试

-

对工具敏感,能快速判断值不值得学

-

懂得设计流程,让人和 AI 分工更清晰

这听起来是不是有点像程序员的天然优势?没错,但并不仅限于程序员。设计师、产品经理、数据分析师,其实也一样能做到。

关键在于,你愿不愿意把 AI 当成“合作者”,而不是“打工工具”。

我的建议:怎么开始?

选一种方法论开始实践:不要贪多,先跑通一个小闭环。

建立质量反馈循环:不追求完美,但要能迭代改进。

保留核心技能:在用 AI 的同时,也保持传统技能,避免完全依赖。

长期来看,真正的竞争优势不在于“谁会写提示词”,而在于:

-

谁能做连接者,把 AI 能力和业务需求结合起来;

-

谁能快速判断 AI 输出的质量;

-

谁能设计出一套高效的人机协作系统。

总结

未来,AI 不只是一个工具,而是团队的一部分。

如果你只会“用 AI 干活”,那和别人拉不开太大差距;

但如果你能“设计系统”,让 AI 像团队一样协作,那你就是少数能抓住真正红利的人。

所以,别等完美的工具或框架,现在就开始试着搭建你的人机协作系统吧。